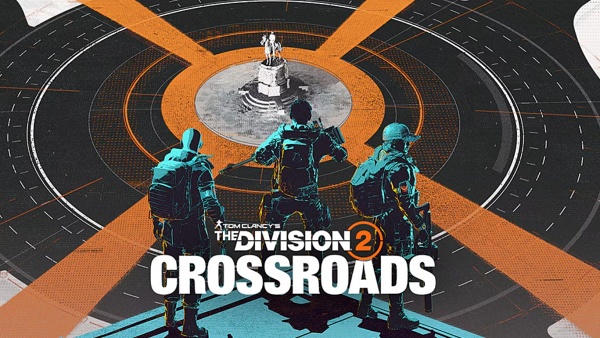

『The Division2』

『The Division2』

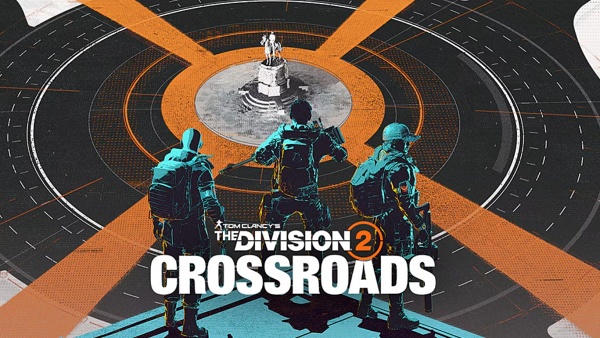

TU24『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード』

-

-

Tom Clancy's The Division 2【ディビジョン2】記事まとめ・一覧

目次 WoNY(ウォーロードオブニューヨーク)▼ アップデート情報▼ スペシャリゼーション▼ 装備▼ SHDテックキャッシュ▼ ハンターマスク▼ その他▼ エクスペディションストーリー▼ 書籍▼ 動画 ...

続きを見る

現在、TU24『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード』が配信中の本作『ディビジョン2』。

ここでは、ゲーム内で用意されている『マンハントスカウト』の内容について、記載。

(合計11週 合計12週の後半部分。)

※合計12週に。

※【ディビジョン2】初のクリエイターズコラボイベントの詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】初のクリエイターズコラボ開催!限定アイテムを手に入れよう。

『The Division 2/Creator Collaboration』 現在、TU25『Year7 Season2『The Pact/協定(ザ・パクト)』が配信中の本作『ディビジョン2』。 そん ...

続きを見る

※Year7 Season2.1パッチノート詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】TU25.1 Year7 Season2.1 パッチノート詳細について

『The Division2』 TU25.1『Year7 Season2.1』 火曜日のメンテナンス(日本時間16時30分より、およそ5時間程度の予定)後から、適用される予定のTU(タイトルアップデー ...

続きを見る

※【ディビジョン2】TU25 Year7 Season2『The Pact/協定(ザ・パクト)』パッチノート詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】TU25 Year7 Season2『The Pact/協定(ザ・パクト)』パッチノート詳細について

『The Division2』 TU25『Year7 Season2『The Pact/協定(ザ・パクト)』 火曜日のメンテナンス(日本時間16時00分より、およそ5時間30分程度の予定)後から、適用 ...

続きを見る

※【ディビジョン2】野良でもできるもん『マンハント・スカウト(クロスロード)クライマックスミッション』【攻略】については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】野良でもできるもん『マンハント・スカウト(クロスロード)クライマックスミッション』【攻略】

『Master Climax Mission/クライマックスミッション難易度『マスター』』 ※追記(9月11日時点):Year7 Season2『The Pact/協定(パクト)』のクライマックスミッ ...

続きを見る

※Day2のパネルセクションのまとめについては、こちら。

-

-

【ディビジョン2】Gamescom 2025 パネル『Shaping the Future with the Community/コミュニティと共に描く未来』サマリー(まとめ)

『The Division2』 現在、『Year7Season1『Crossroads/クロスロード』が終わりを迎えた本作『ディビジョン2』。(※PTSは終了。) 以前よりドイツのゲームショウである『 ...

続きを見る

※Gamescom2025 Day1サマリーについては、こちら

-

-

【ディビジョン2】Gamescom 2025 パネル『From D.C. to Brooklyn』セクション サマリー(まとめ)

『The Division2』 現在、『Year7Season1『Crossroads/クロスロード』が終わりを迎えた本作『ディビジョン2』。(※PTSは終了。) 以前よりドイツのゲームショウである『 ...

続きを見る

※【ディビジョン2】Year7Season2 PTS『ライブストリーミング放送』サマリー(まとめ)については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】Year7Season2 『PTSライブストリーミング放送』サマリー(まとめ)

『The Division2』 Y7S2 先日、『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード)』』のマンハントクライマックスミッションが配信され、シーズンが終了する『ディビジョン2 ...

続きを見る

※Year7 Season1『Crossroads/クロスロード』マンハントスカウト詳細(前半)については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】TU24 Year7 Season1『Crossroads/クロスロード』マンハントスカウト詳細(前半)

『The Division2』 TU24『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード』 現在、TU24『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード』が配信中の本 ...

続きを見る

※Year7Season2 PTSフェーズ2 パッチノート詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】Year7Season2 PTSフェーズ2 パッチノート詳細

『The Division2』 Y7S2 PTS Phase2 先日、『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード)』』のマンハントクライマックスミッションが配信され、シーズンが終 ...

続きを見る

※Year7 Season2 PTSパッチノート詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】Year7Season2 PTSパッチノート詳細

『The Division2』 Y7S2 PTS 先日、『Year7 Season1『Crossroads/クロスロード)』』のマンハントクライマックスミッションが配信され、シーズンが終了する『ディビ ...

続きを見る

※【ディビジョン2】TU24.3 Year7 Season1.3『Crossroads/クロスロード』パッチノート詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】TU24.3 Year7 Season1.3『Crossroads/クロスロード』パッチノート詳細について

『The Division2』 TU24.3『Y7S1.3』 火曜日のメンテナンス(日本時間16時30分より、およそ5時間の予定)後から、適用される予定のTU(タイトルアップデート)24.3、『Yea ...

続きを見る

※【ディビジョン2】公式より次期アップデートとお楽しみについての報告は、こちら。

-

-

【ディビジョン2】公式より次期アップデートとお楽しみについての報告

『The Division2』 現在、『Year7Season1『Crossroads/クロスロード』と、新DLC『Battle for Brooklyn/バトル・フォー・ブルックリン』が配信中の本作 ...

続きを見る

※【ディビジョン2】コラム『エリス大統領についてのあれやこれや。』については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】コラム『エリス大統領についてのあれやこれや。』

『The Division2』 DLC『Battle for Brooklyn/バトル・フォー・ブルックリン(ブルックリンの戦い)』 現在、『Year7Season1『Crossroads/クロスロー ...

続きを見る

※【ディビジョン2】新DLC『Battle for brooklyn/バトル・フォー・ブルックリン』詳細については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】新DLC『Battle for brooklyn/ バトル・フォー・ブルックリン』詳細について

『The Division2』 DLC『Battle for Brooklyn/バトル・フォー・ブルックリン(ブルックリンの戦い)』 火曜日のメンテナンス後より、ついに『Year7Season1『Cr ...

続きを見る

※Year6Season3『Burden of Truth/真実の重み』マンハントスカウト(エージェント・ケルソ)通信、ムービー考察については、こちら。

-

-

【ディビジョン2】Year6 Season3『Burden of Truth/真実の重み』マンハントスカウト(エージェント・ケルソ)通信、ムービー考察

『The Division2』 TU23『Year6 Season3『Burden Of Truth/真実の重み(バーデン・オブ・トゥルース)』』 Y6S3『Burden of Truth/真実の重み ...

続きを見る

※【ディビジョン2】プロパガンダを聴いてみよう『エヴァ・ガルシアの南よりの耳よりのお便り』

-

-

【ディビジョン2】プロパガンダを聴いてみよう。『エヴァ・ガルシアの南よりの耳よりのお便り』

『The Division2』 TU23『Year6 Season3『Burden Of Truth/真実の重み(バーデン・オブ・トゥルース)』』 現在、TU(タイトルアップデート)23 Y6S3『B ...

続きを見る

※【ディビジョン2】プロパガンダを聴いてみよう『ナタリア・ソコロワはかく語りき』

-

-

【ディビジョン2】プロパガンダを聴いてみよう。『ナタリア・ソコロワはかく語りき』

『The Division2』 TU23『Year6 Season3『Burden Of Truth/真実の重み(バーデン・オブ・トゥルース)』』 現在、TU(タイトルアップデート)23 Y6S3『B ...

続きを見る

折り畳んではいるが、謎解きの回答部分も記載されているので、ネタバレ注意。

また今回のシーズンより、マンハントスカウトの仕様が変更となった。

これまで同様、新しいマンハント・スカウトが毎週配信されるが、クライマックスミッションに挑戦する為に、すべてのスカウトをクリアする必要はなくなった。

クライマックス・ミッションへのアクセスをアンロックするために必要なのは、ハイバリュー・ターゲットに指定された2つのスカウト・ミッションのみ。

それ以外のミッションについては、どのような順番でクリアしても構わないし、完全にスキップしても構わないとの事。

公式については、こちら

(一部加筆修正して、掲載)

『YEAR 7 SEASON 1: 『Crossroads/クロスロード』について:

エージェント、『ディビジョン2』の新シーズン「クロスロード」が5月27日に開幕します!

ディビジョンは、ソコロワの計画の真相に迫りつつあり、エージェントたちはブラックタスクと時間との戦いに巻き込まれていきます。

今シーズンは複数の新MODが登場し、懐かしの『ディビジョン』の装備システムを彷彿とさせる要素が取り入れられています。プレイヤーには新たに3つの特性「銃器」「スタミナ」「電子機器」が用意されており、スコアに応じたボーナスを得ることができます。

これはビルドの幅を広げる絶好のチャンスです!そして、チームプレイもお忘れなく。

他のプレイヤーの近くでMODを発動させると、スコアブーストが得られます。

「クロスロード」はイベントが盛りだくさん!

新たなコスチュームやタレットおよびハイヴ用の3色のスキルVFXを含むサマーイベントプロジェクト、ダークゾーンレベルをブーストする新たなXPイベント、ストレッチ目標、他にも多数のコンテンツが用意されています!

ー上記Youtube概要欄より引用

(今回のY7S1)『Crossroads/クロスロード』では、エージェントたちは、ソコロワの計画に隠された真実を暴く機会を得る事となります。

(エージェントである)『ディビジョン』は、時間との戦い、そしてブラック・タスクとの戦いに身を投じる事に。

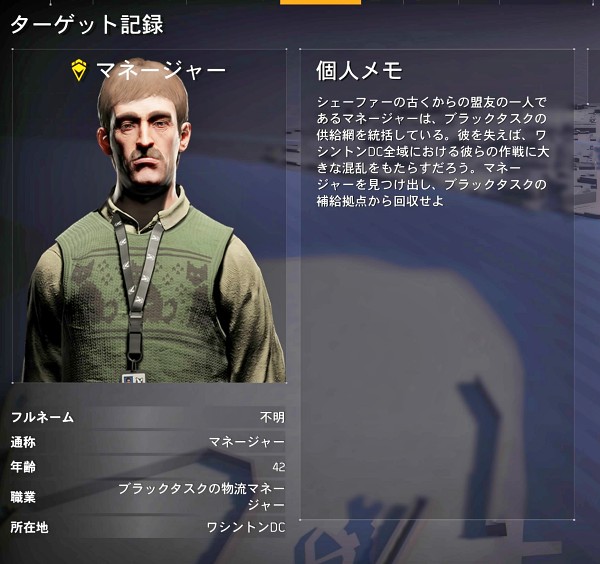

『バードン・シェーファー』が昏睡状態から回復した今、『ディビジョン』は『ソコロフ・コンツェルン』に潜入していた諜報員の存在を知ります。

この『ロジスティクス・マネージャー』に関しては、『コニーアイランド』事件後に救出されるはずでしたが、もう時間がありません。

『ソコロワ』が彼の真の忠誠心を暴けば、彼女は躊躇なく彼を抹殺するでしょう。

では、皆さん、これよりケルマンの最高級ジョッキを片手に、『クロスロード』の新情報をすべて解明する事としましょう。

『MANHUNT SCOUTS/マンハントスカウト』について

Year7Season1『Crossroads/クロスロード』では、これまで同様、新しいマンハント・スカウトが毎週配信されますが、一度配信されたスカウトを決まった順番でクリアする必要はなくなりました。

今シーズンでは、クライマックス・ミッションへのアクセスをアンロックするために必要なのは、ハイバリュー・ターゲットに指定された2つのスカウト・ミッションのみとなります。

これら2つのミッションは、情報収集とマンハントの進行には、欠かせないものとなっております。 それ以外のミッションについては、どのような順番でクリアしてもかまいませんし、完全にスキップしてもかまいません。

何を優先すべきかは、エージェント次第です。

第6週目『スカウト6(6/12)』

情報

DC全域でブラックタスクの活動が活発化している。このままでは事態の悪化が予想される。敵勢力に打撃を与えろ。

(We've seen an increase in Black Tusk operations across DC.If they go unchecked,things might take a turn for the worse.Thin out their forces Agent.)

アクティビティ

アクティビティ1

Q:『DCに配備されたブラックタスクを排除する。』(0/25))

(Eliminate Black Tusk operatives deployed around DC.)

アクティビティ2

Q:『次のステップは、配備されている無人兵器の量を減らす事だ。』(0/3)

(The next step is to reduce the amount of unmanned ordnance they have deployed.)

アクティビティ3

Q:『敵は弱体化した。今こそヒエラルキーの頂点を叩く時だ。』(0/3)

(Now that they're weakened,let's hit at the top of their hierarchy.)

通信

第7週目『スカウト7(7/12)』

情報

ホワイトハウスの東側にいる味方にも必要な支援が提供されているか確認するんだ。

(We have to ensure that our allies east of the White House are also receiving the support they need.)

アクティビティ

アクティビティ1

Q:『シアターが装備を必要としている。取引できる品はたくさんあるはずだ。』(0/10))

(The Theater needs equipment.We should have plenty to trade.)

アクティビティ2

Q:『ホワイトハウスの東側エリアを掌握しなければならない。』(0/3)

(We need to take control over the areas East of the White House.)

アクティビティ3

Q:『ホワイトハウスの東側の拠点に物資を供給する。』(0/150)

(Ensure that our footholds east of the White House are stocked up.)

通信

第8週目『スカウト8(8/12)【Hige-Value Target/重要ターゲット】』

情報

トゥルーサンズに圧力をかけ、奴らの幹部をおびき出せるか試してみろ。

(Let's apply pressure on the True Sons and see if we can lure one of their lieutenants out in the open.)

アクティビティ

目標1

Q:『ハンフォードはイーストモールの前哨基地に隠れているかもしれない。』(0/1))

(Hanford might be hiding at an outpost in East Mall.)

目標2

Q:『キャピトル・ビルへ向かうハンフォード中尉が目撃された。そこが次の目的地だ。』(0/1)

(Lieutenant Hanford was sighted on his way to the Capital Building.That's the next stop.)

目標3

『Hanford's Hounds/ハンフォード・ハウンド』

ハンフォード中尉は、

トゥルーサンズの活動に対するディビジョンの介入を

これ以上許さないと決めた。

(Lieutenant Hanford has decided to end The Division's meddling in True Sons operations once and for all.)

Q:『ハンフォード中尉に懸賞金をかけた。イーストモールで彼を探せ。』(0/1)

(We've put a bounty on Lieutenant Hanford.Find him in East Mall.)

通信

第9週目『スカウト9(9/12)』

情報

キャッスルの仲間が助けを求めている。差し迫った脅威を排除し、状況の安定化に協力しろ。

(Our friends at the Castle need assistance.Clear out the imminent threat and help stabilize the situation.)

アクティビティ

目標1

Q:『イーストモールで敵の活動を妨害する。』(0/2))

(Disrupt enemy operations in East Mall.)

目標2

Q:『イーストモールを掌握する。』(0/4)

(Gain control of East Mall.)

目標3

Q:『国立航空宇宙博物館を制圧する。』(0/1)

(Take control of the Air and Space Museum.)

通信

第10週目『スカウト10(10/12)』

情報

あまりに多くの敵集団が街を自由に動き回り、物資供給路の確保とプロパガンダの拡散を行っている。徹底的に叩いておかねばならない。

(Too many hostile groups are allowed to move freely through the city,setting up supply chains and spreding propaganda.We need to hit them hard.)

アクティビティ

目標1

Q:『敵の物資供給路を妨害する。』(0/2))

(interrupt enemy supply chains.)

目標2

Q:『敵のプロパガンダを終息させる。』(0/2)

(Put a stop to the enemy propaganda.)

目標3

Q:『高位のブラックタスクを倒す。』(0/2)

(Hunt for high-ranking Black Tusk)

通信

第11週目『スカウト11(11/12)』

情報

シアターが危機に陥っている。ダウンダウン・イーストに向かい、事態の収拾にあたれ。

(The Theater is in trouble.Make your way to Downtown East and help stabilize the situation.)

アクティビティ

目標1

Q:『ダウンタウン・イーストで敵の活動を妨害する。』(0/2))

(Disrupt enemy operations in Downtown East.)

目標2

Q:『ダウンタウン・イーストで敵オフィサーを排除する。』(0/3)

(Eliminate enemy officers in Downtown East.)

目標3

Q:『グランドワシントンホテルは、ダウンタウン・イーストにおける奴らの最後の砦だ。』(0/1)

(Grand Washington Hotel is their last stand in Downtown East.)

通信

第12週目『スカウト12(12/12)【Hige-Value Target/重要ターゲット】』

情報

ブラックタスクは市街地の標的への攻撃を続けている。敵の作戦を妨害し、現場指揮官の1人を追い詰める必要がある。

(The Black Tusk are still attacking targets in the city.We need to disrupt their operations and hunt down one of the commanders in the field.)

アクティビティ

目標1

Q:『ブラックタスクの侵略に反撃を仕掛けろ。』(0/3))

(Strike back at the Black Tusk's invasion.)

目標2

Q:『ブラックタスクから拠点を奪還する。』(0/1)

(Take back a Stronghold from the Black Tusk.)

目標3

『Alec"Prospero"Thorpe/アレク・"プロスペロ"・ソープ』

この精鋭部隊は、

ワシントンDC全域にあるブラックタスクの

重要な補給所や基地を巡回している。

(This elite squad is patrolling vital Black Tusk supply depots and bases throughout Washington D.C.)

※この二つ名である『”Prospero"/プロスペロ』は、おそらくシェイクスピアの戯曲『テンペスト』の魔法使い「プロスペロー」に由来するもの。

Merriam-Websterより引用ー

Prospero

noun

Pros·pero ˈprä-spə-ˌrō

: the rightful duke of Milan in Shakespeare's The Tempest

Prospero(名詞)

:シェイクスピアの戯曲『テンペスト』に登場する、ミラノの正当な公爵。

ー引用ここまで

そして、そこから派生して、他者に気づかれないまま影響を及ぼす力(まるで魔術のように)を持つ人物や存在を指す表現。

Q:『フェデラル・トライアングルでアレク・”プロスペロ”・ソープを追う。』(0/1)

(Pursue Alec"Prospero"Thorpe in Federal Triangle.)

通信

-

-

Tom Clancy's The Division 2【ディビジョン2】記事まとめ・一覧

目次 WoNY(ウォーロードオブニューヨーク)▼ アップデート情報▼ スペシャリゼーション▼ 装備▼ SHDテックキャッシュ▼ ハンターマスク▼ その他▼ エクスペディションストーリー▼ 書籍▼ 動画 ...

続きを見る

(単眼の為)

(単眼の為)

『マッケンジー・メレット』がファッションブランドのオーナーである事も含め少し揶揄(皮肉った)した語。

『マッケンジー・メレット』がファッションブランドのオーナーである事も含め少し揶揄(皮肉った)した語。 それぞれに“相続”“継承”といった重荷と光の部分があり、他者と交わることで、その輪郭がより濃く浮かび上がる。

それぞれに“相続”“継承”といった重荷と光の部分があり、他者と交わることで、その輪郭がより濃く浮かび上がる。 その想いは届かなかったけれども。

その想いは届かなかったけれども。 Page Six「Barack Obama goes full silver fox in sweet family photo for Sasha’s 24th birthday」(

Page Six「Barack Obama goes full silver fox in sweet family photo for Sasha’s 24th birthday」(

『他の選択肢が尽きたら、”衝撃と恐怖”を与えるしかない』

『他の選択肢が尽きたら、”衝撃と恐怖”を与えるしかない』 『British_PMC_with_G36K_and_ANA_soldier.』

『British_PMC_with_G36K_and_ANA_soldier.』

そして、『だからSHDネットワーク(ディビジョン側)が復旧するまで、お前たち(ブラックタスク)は、攻撃を仕掛けてこなかったのか。』と。

そして、『だからSHDネットワーク(ディビジョン側)が復旧するまで、お前たち(ブラックタスク)は、攻撃を仕掛けてこなかったのか。』と。 実際は『ダイアモンド(ネットワーク)』と『SHDネットワーク』は、相互干渉、相互影響を引き起こす関係にあったという事。

実際は『ダイアモンド(ネットワーク)』と『SHDネットワーク』は、相互干渉、相互影響を引き起こす関係にあったという事。

また音楽業界などでは、組織や会社の意向や言いなりになって、活動をするアーティストを指して、『Industry Plants/業界のプラント』といった呼称が用いられたりもする。

また音楽業界などでは、組織や会社の意向や言いなりになって、活動をするアーティストを指して、『Industry Plants/業界のプラント』といった呼称が用いられたりもする。 『CPR(Cardiopulmonary Resuscitation/心肺蘇生法)』

『CPR(Cardiopulmonary Resuscitation/心肺蘇生法)』 『hospital trolley for patients』

『hospital trolley for patients』

キーナーが市民を殺害する様子を捉えたディープフェイク映像

キーナーが市民を殺害する様子を捉えたディープフェイク映像

アーロン・キーナー(アクター):

アーロン・キーナー(アクター): Aaron Keener actor:

Aaron Keener actor:

「こんな役回り、誰が好きでやるもんか」といったニュアンス。

「こんな役回り、誰が好きでやるもんか」といったニュアンス。

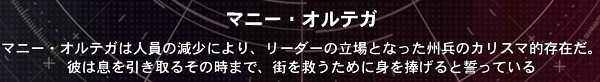

・マニーがマネージャーについてシェーファーに報告する。

・マニーがマネージャーについてシェーファーに報告する。

だとすると、

だとすると、